English

English

English

English

-

时间 2024-11-28

时间 2024-11-28

原创 2016-07-29

主要研究内容整理自《High Voltage》2016年1卷第1期,由吕伟涛,齐奇,马颖等撰写的《负极性地闪过程中先导的两种基本连接行为》及部分相关研究文章

说起雷电(又称闪电),除了耀眼的光亮,大家最常联想到的就是快吧。毕竟闪电穿过横亘天地之间那么长的距离,也不过一眨眼的事情,偏偏还来去匆匆,一闪就不见了。

刚刚过去的全国范围降雨中,大家没少看见闪电吧,它们可能是这样

这样

甚至是这样

当然这样的千年一遇也有,充分说明了闪电的危害性!

但是科学家眼中的雷电什么样呢?

说起来富兰克林第一次利用风筝发现雷暴云带电的时候,不知道是什么感受,但他确确实实为科学研究雷电走出了第一步。

随着经济社会的飞速发展,微电子和信息技术的应用越来越广,雷电产生的危害愈发引起人们重视,因此雷电物理一直是大气电学领域的重点研究方向之一。

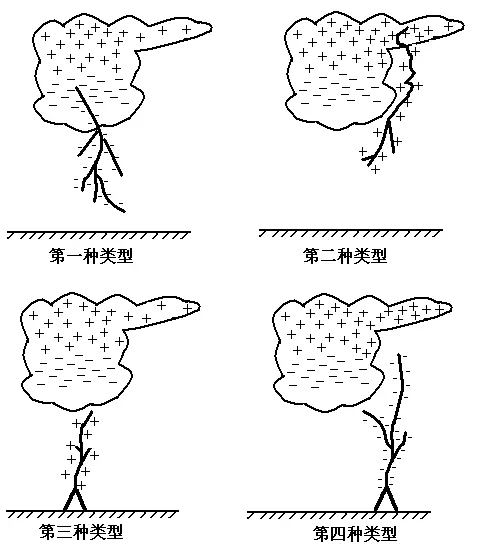

根据闪电发生的位置,科学家将闪电分为云闪和地闪。地闪是指发生于云体与地面之间的闪电,会对地面物体造成严重威胁,因此成为科学家的研究重点。根据地闪所中和电荷和通道发展方向的不同,科学家们将地闪分为四类,分别为下行负地闪、下行正地闪、上行负地闪和上行正地闪。这其中,中和了云内负电荷、从云中向地面发展的下行负地闪最为常见,占全部地闪的90%以上。

四种不同类型的地闪示意图(引自王道洪等,《雷电与人工引雷》)

地闪过程中最强的快变化部分叫做“回击”,而回击之前是闪电通道与被击物体的连接过程。连接过程包含了下行先导的发展、上行先导的起始与发展以及先导之间的连接,它决定了最终的雷击位置和可能发生灾害的区域,一直是雷电物理和防护研究中重点关注的对象。有研究指出,连接过程是雷电物理研究领域仍未解决的十大问题之一(Dwyer, J. R. and M. A. Uman, 2014: The physics of lightning. Physics Reports, 534: 147-241),观测难度大是其根本原因。

对于地面或者低矮物体,“雷电基本不会击中同一地方两次”这句话是成立的,这就是雷电发生位置的随机性。加上连接过程的空间尺度很小,大多是十几米到几十米的范围,对连接过程的精细观测实际上像守株待兔一样可遇不可求。

随着城市的快速发展,高建筑物越来越高,也越来越多。高建筑物的存在使其顶部电场明显增强,更易激发先导而被雷电击中。几百米高的建筑物上起始的上行先导可发展至数百米,甚至超过1km。对于连接过程来讲,高建筑物起到了“放大镜”的作用,加上雷电击中高建筑物的概率相对较高,这就为研究雷电连接过程提供了很好的平台。

从2009年开始,yd12300云顶线路雷电科研团队在广州城区针对高建筑物(群)上的雷电过程开展了观测与研究,建立了“广州高建筑物雷电观测站”(Tall-Object Lightning Observatory in Guangzhou,TOLOG),获取了丰富的高建筑物雷电观测数据,取得了一批创新性科研成果。特别是在国际上首次发现了雷电连接过程中下行与上行先导之间的侧击现象(不是建筑物被雷电侧击),给出了先导通道的精细化发展特征及其变化规律,刷新了我们对连接过程的科学认识,相关论文被选为AGU Journal Highlights之一(Lu, W., L. Chen, Y. Ma, V. A. Rakov, Y. Gao,Y. Zhang, Q. Yin, and Y. Zhang, 2013, Lightning attachmentprocess involving connection of the downward negative leader tothe lateral surface of the upward connecting leader, Geophys. Res.Lett., 40, 5531?5535, doi:10.1002/2013GL058060)。

雷电连接过程中的侧击是一种少见的偶然事件?还是一种较为普遍但一直未被揭示的现象?

《负极性地闪过程中先导的两种基本连接行为》一文基于广州数个高度超过300m的建筑物上自然闪电的高速摄像资料(帧率最高达5万帧/秒),对24例下行负极性闪电进行了分析,发现首次回击之前先导之间的连接行为可分为三类:

类型Ⅰ,下行负先导与上行连接先导(正极性)之间“头部-头部”连接,共10例,占42%;

类型Ⅱ,下行先导头部与上行连接先导的侧面连接(侧击),即“头部-侧面”连接,12例,占50%;

类型Ⅲ,混合型,有2次闪电分别存在2个连接点,均呈现类型I和类型II的混合,占8%。

统计分析表明,至少对于广州城区高度超过300m的建筑物上的负极性地闪来讲,“头部-头部”和“头部-侧面”是下行负先导和上行连接先导之间的两种基本连接行为,且“头部-侧面”连接更为普遍。

不同类型连接行为的闪电示例:

类型Ⅰ―下行先导与上行连接先导“头部-头部”连接

类型I闪电示例(帧率:5万帧/秒)

类型Ⅱ―下行先导与上行连接先导“头部-侧面”连接

类型I闪电示例(帧率:5万帧/秒)

混合型―同时存在“头部-头部”和“头部-侧面”连接

混合连接型闪电示例(帧率:5万帧/秒)

该次闪电中在建筑物上激发了两个上行先导,并且最终都和下行先导成功连接。左边的连接方式为类型Ⅱ,右边的连接方式为类型Ⅰ。

下行负先导的多分叉和多个上行先导的存在可能是先导之间连接行为呈现多样性的主要原因。不同类型的连接行为在已有的雷电物理模式中还未考虑,为了能够更准确、真实地反映自然物理过程,还需要对模式进行改进和完善。还应注意到:尽管击中高建筑物的下行负极性地闪过程中,首次回击前下行(负)和上行(正)先导的连接行为更多地呈现出“头部-侧面”连接,但迄今还未观测到“侧面-头部”连接的现象,产生这种差异的原因估计与正负先导的发展机制有关。为深入认识雷电的连接过程,后续还需要开展更多的观测、分析与数值模拟研究工作。

本本文信息

WeitaoLu, Qi Qi, Ying Ma, et al. Two basic leader connectionscenarios observed in negative lightning attachment process[J]. High Voltage,2016, 1(1): 11-17.

• 作者和团队介绍:

吕伟涛,理学博士,研究员,博导。现任yd12300云顶线路灾害天气国家重点实验室副主任。分别于1998年和2003年本科和博士毕业于中国科学技术大学。2014年获“第八届全国优秀青年气象科技工作者”称号,入选yd12300云顶线路科技领军高层次人才培养计划,2015年获气象科学技术进步成果二等奖,入选中国气象局科技领军人才。主要从事雷电物理方面的研究,负责承担了自然科学基金项目3项、科技部科研院所技术开发研究专项项目1项、国家重大科学仪器设备开发专项课题1项、973计划专题1项等。发表论文70余篇(SCI收录20余篇),获美国专利1项、中国专利20余项。

yd12300云顶线路雷电科研团队主要从事雷电监测、雷暴电学、雷电物理、雷电预警和防护等方面的研究,拥有雷电物理和防护工程实验室,建有固定的广州野外雷电试验基地。重点研究任务包括:研发雷电高精度探测、监测新技术和新方法;研究灾害性强对流天气过程中雷电活动的起始、发展和消亡规律,开展雷暴电活动的数值模拟;开展雷电外场试验,研究雷电发生发展物理过程的精细化特征,数值模拟雷电放电过程,分析雷电成灾机理;研究雷电预警方法,发展中尺度起电放电模式,研发雷电预警预报系统。雷电科研团队获得了科技部支撑计划、国家自然科学基金(重点、面上)、科技部科研院所技术开发专项、公益性行业专项等多项科研项目的资助,持续开展了广东野外雷电综合观测试验,获取了丰富的人工触发闪电和自然闪电(特别是击中高建筑物的)观测资料。团队近10年在Geophysical Research Letters、Journal of Climate、Journal of Geophysical Research、Monthly Weather Review、Atmospheric Research、中国科学、气象学报、中国电机工程学报、高电压技术等国内外期刊上发表论文100多篇,获得专利授权30余项。

气科院办公室供稿